por Quatermass

No ano de 1954 os Estados Unidos continuavam seus testes nucleares no Pacífico. Os americanos desconsideravam a situação dos nativos: simplesmente os removiam para locais “civilizados”. Nos atóis e ilhotas evacuados, construíram todo um aparato para testar e avaliar seus brinquedos nucleares. Foi assim em atóis como Bikini e Eniwetok, nas Ilhas Marshall. Porém, um teste se sobressaiu: a Operation Castle (Operação Castelo). Um costume militar tipicamente americano era o de identificar suas bombas por codinomes, neste caso, a Bravo. Era um artefato dotado de mecanismos, conceitos e idéias novas, mas não testadas.

Em tempos de Guerra Fria, era a resposta ao teste nuclear soviético de 1949. A Castle Bravo foi documentada, filmada e estudada. Ao explodir, a surpresa: a magnitude de seu poder destrutivo foi muito maior do que havida sido calculado. Destruiu parte das instalações onde estavam técnicos e cientistas a muitos quilômetros de distância. E ainda, nativos, soldados e a tripulação de um pesqueiro japonês foram vitimados pela radiação. Porque sua distinção? Porque foi a mais poderosa bomba de hidrogênio (Bomba H) produzida e testada na atmosfera até então. Coisa medonha! Mas não tão medonha do que feito pelos próprios americanos nove anos antes. Em julho de 1945 detonaram a Trinity numa região do Deserto do Novo México conhecida como Alamogordo. Foi a primeira bomba atômica. Mas logo encontraram uma utilidade para este conceito: jogaram mais duas em Hiroshima e Nagasaki que, como a cidade alemã de Dresden, não possuíam importância militar. Serviram para provar conceitos e, no caso japonês, tecnologia. Sim, pois se a Little Boy (jogada em Hiroshima) tinha a mesma origem da Trinity (que utilizava urânio), a Fat Man (em Nagasaki) era mais evoluída (empregava plutônio) e, portanto, deveria ser testada! Pobres japoneses! Será? Não digo pelo que é o Japão hoje. Digo pelo que já era o Japão em 1954!

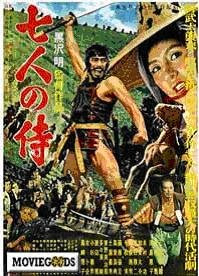

Digo pelo que “O Pais do Sol Nascente” produzia cinematograficamente. Akira Kurosawa é meu ídolo. Aprendi a apreciar seus filmes em todos os detalhes. Seus textos fugiam do padrão americano e europeu (incluindo aí os soviéticos): eram tão ricos e complexos quanto os de Shakespiere. Além disso, quando as situações não eram criativas, eram inusitadas. Os Sete Samurais foi, é e sempre será referência do mestre japonês.

A história: acuados por um bando de ladrões, camponeses de uma pobre e pequena aldeia procuram samurais para defendê-los. Arduamente, iniciam sua busca, mas não há guerreiro interessado pelo preço oferecido: três refeições completas por dia. Até encontrarem Kambei Shimada (Takashi Shimura), um velho e experiente ronin (samurai sem mestre). Quando fazem seu pedido, recusa. Mas quando terceiros debochadamente lhe dizem que os “miseráveis camponeses comem millet para pouparem o arroz que é oferecido”, o sábio guerreiro segura respeitosamente o prato ofertado e singelamente aceita o encargo. Só nesta cena há mais sensibilidade do que em obras de muitos diretores por aí! Recruta então mais seis samurais, dentre este Kikuchiyo (Toshiro Mifune), figura cômica e atrapalhada. Mas mesmo este último, vislumbra-se a esperteza que complementa o grupo. Durante as duas primeiras horas, Kurosawa trabalha com a busca e os preparativos da defesa. Na hora e meia seguinte final dá–se o conflito, com cenas épicas de ação.

Agora, por que falei antes dos testes nucleares? Porque o Japão foi vítima deles. Arruinado, se reergueu, também por ajuda americana. Mas a aparente simplicidade do povo japonês se confunde com sua complexa cultura. Os Sete Samurais reflete isso. A idéia é simples, mas o desenrolar da história é grandioso. É um povo de pequenos e singelos gestos. E é preciso atenção e sagacidade para interpretá-los. Enquanto uns explodiam bombas, outros criavam maravilhas. O velho e sábio ronin tem muito a nos ensinar. Quanto a mim, fui tocado pela magia oriental!

0 comentários:

Postar um comentário